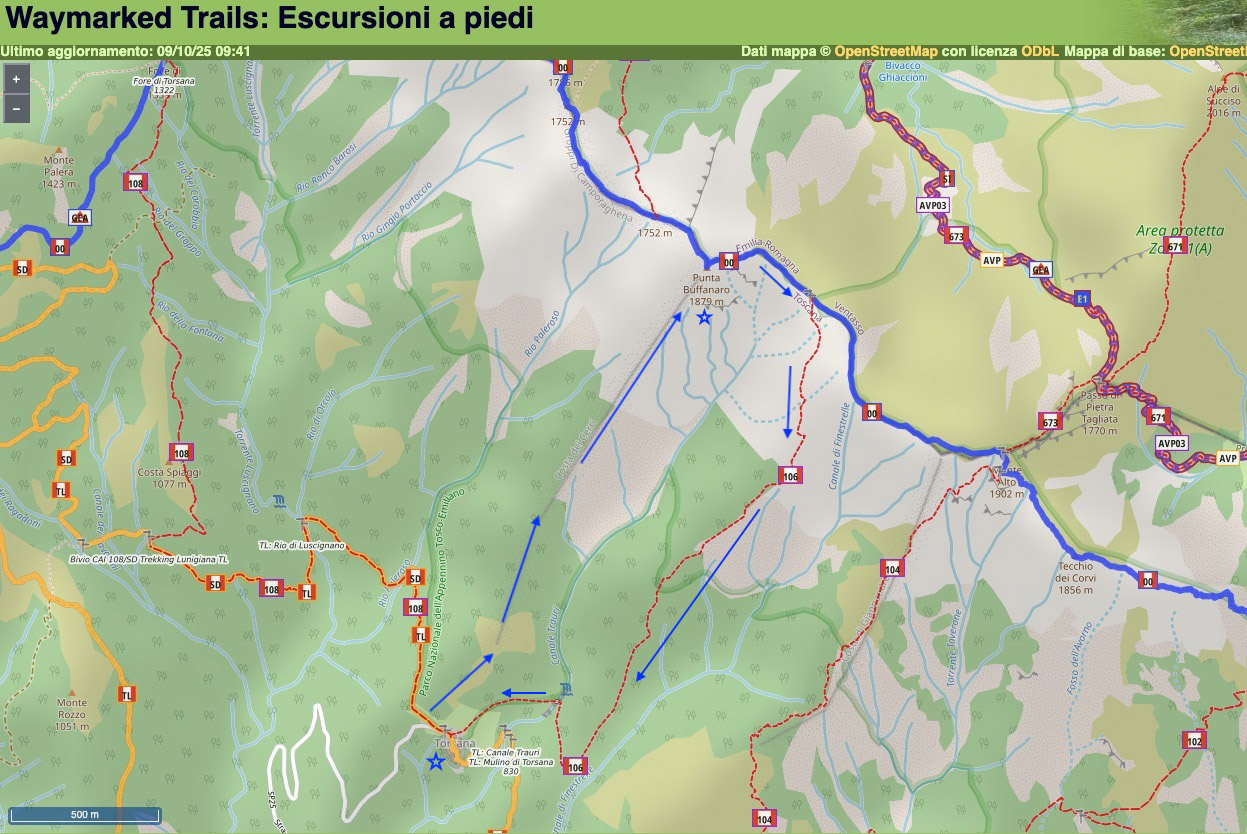

dal sito hiking.waymarkedtrails.org

APP. LUNIGIANESE: CRESTA DI TORSANA ALLA PUNTA BUFFANARO

Tra Passo del Cirone e Passo del Cerreto, o più precisamente tra M. Orsaro e M. Alto, il versante toscano del crinale spartiacque appenninico costituisce la parte più aspra, e secondo chi scrive la più bella, dell’intero Appennino Tosco-Emiliano. Essa appartiene alla Valle del fiume Magra e quindi alla Lunigiana, e alla Provincia di Massa-Carrara; per largo tratto e con brevi interruzioni – la principale è il Passo di Lagastrello -, dai fondivalle allo spartiacque si alzano grandiose, ripide e alte scarpate di roccia ed erba, risalite da lunghi (in genere più di mille metri di dislivello) e faticosi itinerari per escursionisti esperti.

Tra tali itinerari se ne descrive qui uno tra i più notevoli e meno noti, quello che da Torsana sale alla Punta Buffanaro lungo la sua diritta e assai erta cresta Sud-Sudovest, dalla CTR chiamata Costa dei Cerri nella sua parte inferiore boscosa; ci si trova nella Valle del Taverone affluente del Magra; Torsana è una piccola frazione, ormai quasi disabitata, del Comune di Comano, ed è il paese più alto della Val di Magra; la Punta Buffanaro è l’elevazione massima del tratto di crinale, detto Groppi o Alpe di Camporàghena, compreso tra M. Alto verso il Passo del Cerreto e M. Acuto verso il Passo di Lagastrello.

Bibliografia

La Cresta di Torsana è semisconosciuta; in Rete non risultano notizie al riguardo.

Quanto alla bibliografia:

. nel 1966 la descrive sommariamente Giovanni Bortolotti nella sua Guida dell’Alto Appennino Parmense e Lunigianese, pgg. 572-574;

. nel 1988 Claudio Soli, 90 itinerari sulle montagne reggiane con i versanti massesi e lucchesi, ne riporta il percorso nella carta a pg. 150 (con uscita non alla Punta Buffanaro ma sulla cresta spartiacque alla sua destra), accennando a pg. 151 a “un lungo ed erto collegamento” dal cimitero di Torsana “con la Punta Buffanaro e i Groppi di Camporaghena”;

. in Giorgio Bezzi, In montagna da cento anni – La Sezione di Carrara del Club Alpino Italiano 1888-1988 (1989), si rammenta, a pg. 70, la “prima solitaria invernale” alla Punta Buffanaro per “cresta SO” di Roberto Cordiviola in data 7 febbraio 1978;

. in Andrea Greci, Escursioni in Lunigiana (2017) pg. 13, si cita “la salita a Punta Buffanaro da Torsana” solo per giustificarne l’esclusione per motivi di sicurezza da tale raccolta di itinerari scelti.

Toponomastica

Nelle sezioni Torsana e Camporagana del Catasto Generale della Toscana (1832-1835) il toponimo ‘Buffanaro’ è assente, ma è presente ‘il Bufanaro’ in queste forme:

. Canale del Bufanaro: è l’attuale Rio di Paleroso in destra orografica della Cresta di Torsana;

. Il Bufanaro: località presso l’alto corso del precedente;

. Alpe del Bufanaro sul crinale spartiacque tra M. Acuto e M. Alto, equivalente cioè agli attuali Groppi di Camporaghena; è invece anonima la quota corrispondente all’attuale Punta Buffanaro;

. Ai Grotti del Bufanaro: sulla Costa di Giannandrea al M. Alto;

. Strada del Bufanaro: designa una linea continua, displuviale tra Canale del Bufanaro e Canale di Fraorj, che da Torsana sale allo spartiacque. È la Cresta di Torsana, che quindi già due secoli fa era nota e soprattutto percorsa dai locali.

Circa il nome di Bufanaro, in assenza di qualunque notizia in merito si può solo notare che in latino bufo designa il rospo: anfibio la cui presenza o abbondanza nei dintorni di un corso d’acqua quale il Canale del Bufanaro non è inverosimile.

Al di sopra della piazzetta all’ingresso di Torsana (936.4 m; qualche posto macchina) si pianeggia a sinistra sul sentiero CAI 108, qui coincidente con il Trekking Lunigiana (TL) e il Sentiero dei Ducati (SD), diretto alla Foce di Torsana sul sent. 00 tra M. Acuto e Passo di Lagastrello; ma lo si lascia dopo meno di 200 metri quando, raggiunto il cimitero del paese, s’incrocia la cresta SSO della Punta Buffanaro. La si sale a destra su terreno boscoso un po’ sporco, ma seguendo tracce visibili e continue sulla larga dorsale. Oltre la quota 1059.4 m, prima e dopo la successiva q. 1317.4 m sul filo emergono sempre più spesso strutture rocciose, che è possibile aggirare ma che, essendo di gradevole salita e relativamente facili (al massimo II), conviene invece affrontare direttamente abbastanza presto, lasciando a destra le tracce finora seguite: esse sembrano in effetti continuare ancora verso l’alto ma certamente non oltre il limite del bosco, come si avrà modo di constatare quando, più su, ci si troverà all’aperto. Diradatasi la vegetazione arborea ci si trova ai piedi di un largo e ripido pendio di erba, cespugli e rocce, che si supera facilmente allargandosi un po’ verso destra; tornati sul filo, un salto impegnativo lo si aggira a sinistra grazie a un breve canale erboso. Raggiunto il culmine di un notevole rilievo senza nome, quotato 1615.3 m, si ha modo di osservare e studiare il prosieguo dell’itinerario: dopo un tratto in discesa che isola nettamente il rilievo appena salito e lo distingue assai bene se visto dall’alto o dai lati, la cresta prosegue verso la cima assai erta, larga e articolata: sul vago e impervio filo o nei pressi sorgono torrioni anche imponenti, gendarmi vari e pareti di roccia, al cui lato destro (Canale Trauri), però, si notano rampe e cengioni erbosi che, intuibilmente, per quanto ripidi ed esposti consentiranno di passare. Sul lato sinistro (Rio di Paleroso), del resto, il terreno è più ripido e difficile e non è il caso di avventurarvisi; vi si nota tra l’altro una dorsale secondaria, su cui la CTR situa una q. 1559.2 m, che sale a congiungersi alla principale dopo aver formato un’ardita piramide rocciosa; di là dal Rio di Paleroso, poi, sale al crinale spartiacque un’altra aperta e attraente cresta parallela a quella di Torsana.

Si continua dunque a destra del filo, seguendo un sistema ininterrotto di corridoi erbosi ascendenti punteggiati di facili rocce; infine, un’esposta cengia orizzontale, ancora verso destra, permette di aggirare un ultimo risalto imponente e di guadagnare nuovamente, a un ripiano poco a monte della sua cima, affilata e precipite sul lato opposto, la linea displuviale, che da qui alla Punta Buffanaro non sarà più necessario abbandonare. Ora il terreno, ancora molto ripido, è erboso, con qualche risalto di roccia che si può salire direttamente (I) oppure costeggiare ai due lati; alla sommità dell’ultima balza ci si trova esattamente sulla Punta Buffanaro, segnalata da due grandi ometti e da un cartello (1879.6 m, h 3.30).

Per ritornare a Torsana si potrebbe seguire verso sinistra il sent. 00 fino alla Foce di Torsana (1335.3 m), e poi a sinistra il sent. 108 fino al paese; ma è più breve e non meno interessante il rientro, che viene qui descritto, sul lato opposto. Si segue dunque verso destra l’alpestre sent. 00 fino alla vicina sella S di Punta Buffanaro (1799.6 m, h 0.15/3.45).

N.B. 1 – Chi voglia compiere un più ampio giro di rientro a Torsana può continuare sul sent. 00 fino a M. Alto, prendere a destra il sent. 104 sulla Costa di Giannandrea e ancora a destra seguire – se lo trova – un raccordo segnato al sent. 106, per il quale vedi sotto; se non lo trova scenderà, da ultimo sul sent. 102, a Camporaghena (842 m), da cui con i segnavia TL e SD risalirà a Torsana.

Alla sella S di Punta Buffanaro, dunque, si piega a destra sul sent. 106; esso traversa lungamente in leggera discesa gli aperti, esposti (attenzione!) e spettacolari pendii erbosi sottostanti il crinale spartiacque alla testata del Canale Trauri – con splendida vista di profilo sulla Cresta di Torsana – fino a raggiungere una dorsale che si stacca da una quota dei sovrastanti Groppi di Camporaghena; il sentiero ora ne segue in discesa il lungo e ripido filo, perlopiù nel bosco ma con bei tratti all’aperto, fino a piegare a destra in orizzontale – da qui il sent. 106 coincide con il Trekking Lunigiana (TL) e il Sentiero dei Ducati (SD) -, attraversare su di un ponte in muratura il Canale Trauri e terminare alla piazzetta di Torsana (h 2.45/6.30).

N.B. 2 – Per quanto il sent. 106, dopo un periodo di chiusura, sia stato risistemato di recente, non è sempre facile seguirlo, sia perché nel tratto più basso della dorsale la vegetazione è spesso invadente sia perché i segni biancorossi sono a favore di chi sale ma non di chi scende, che rischia pertanto di non scorgerli: è bene verificarne la presenza voltandosi regolarmente indietro, e nel dubbio tornare all’ultimo visto.

EE (II), dislivello 1000 m, h 6.30.