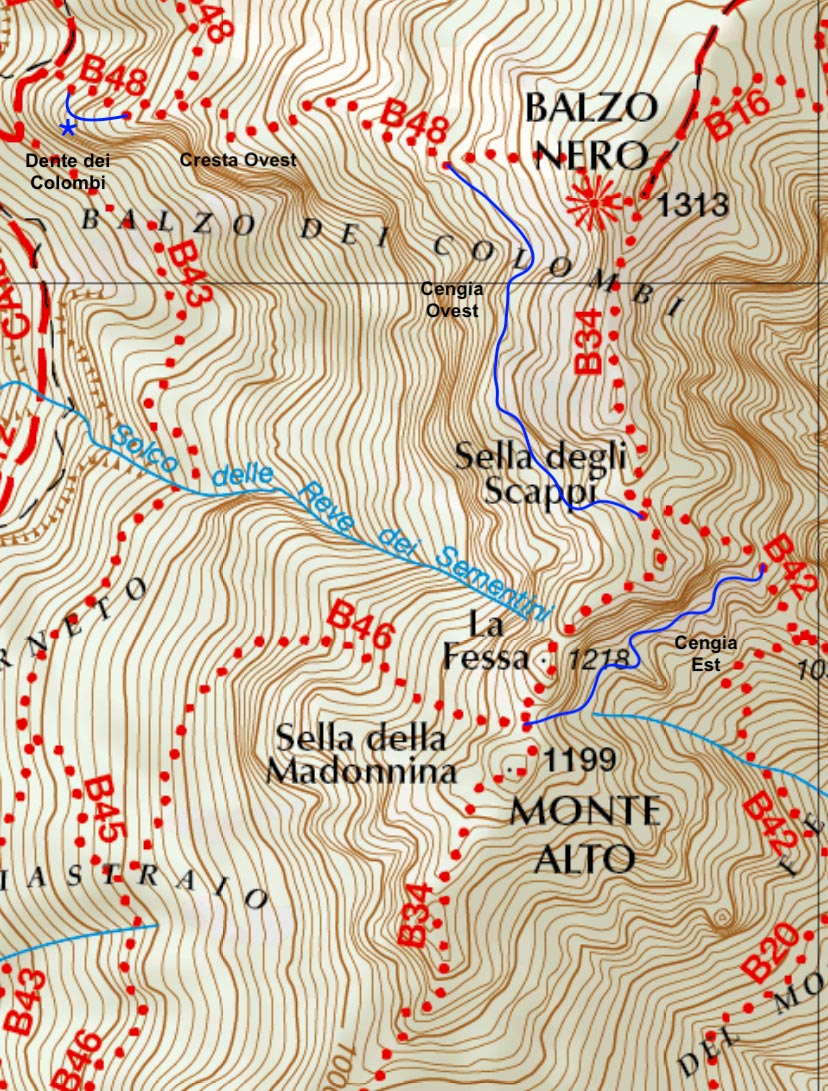

Dalla carta Le dolomiti della Val di Lima e l’Orrido di Botri 1:15.000 – MapTrek Italia

CENGE DEL BALZO NERO

Il libro Le dolomiti della Val di Lima e l’Orrido di Botri descrive, all’it. B38, la Cengia del Balzo Nero che, prima che la Fessa venisse attrezzata, consentiva di evitarla sul versante Est della montagna, collegando scabrosamente la Sella della Madonnina al Borrino e alla Sella degli Scappi. A quanto scritto nel libro non c’è nulla da aggiungere salvo il testo originale della prima relazione (1922) di tale cengia, per i curiosi di storia e di bibliografia.

Si descrive inoltre qui, per la prima volta, un altro bel percorso in cengia, di capre e pastori, sull’opposto versante Ovest, che collega alla Sella degli Scappi la cresta Ovest del Balzo Nero e quindi il sottostante sentiero CAI 8, oppure anche la cima e forse la via normale tra i Piani e la cima. La cengia è notevole perché consente di attraversare in tutta la sua larghezza con relativa facilità un ambiente assai bello e altrimenti non accessibile: il largo invaso a Sud del Balzo dei Colombi, che sotto la cengia precipita con dirupi impercorribili. Il fatto, poi, che la Sella degli Scappi costituisca un punto di uscita o entrata sia per la cengia del versante Est che per quella del versante Ovest consente di collegarle in un unico, lungo e spettacolare percorso orizzontale su ambedue i versanti del Balzo Nero, con partenza dalla cresta Ovest e arrivo alla Sella della Madonnina (da cui si ritorna facilmente a Vico con il sent. omonimo, it. B46): unico senso di marcia consigliabile, perché se la cengia Ovest potrebbe altrettanto bene essere percorsa nella direzione opposta, lo stesso non si può dire invece per la Est.

Si approfitta infine dell’occasione per aggiornare la descrizione della cresta Ovest (it. B48 del libro), raddrizzandone il tratto iniziale e arricchendola con la vista da vicino di un’ardita struttura rocciosa che si propone (benché non si sia potuto salirla) di chiamare Dente dei Colombi.

Cresta Ovest del Balzo Nero e Dente dei Colombi

Pg. 109 del libro: “Dal tornante sotto Vico alto (619 m) si segue il sentiero CAI 8 (it. B12) fino ai piedi di un imponente sperone roccioso; poco più in alto in una nicchia scoscesa si trova un crocifisso (h 0.45). Lo sperone sovrastante, verticale o strapiombante (probabilmente il vero e proprio Balzo dei Colombi), non è affrontabile direttamente; si può salire il ripido canale appena contiguo sulla sinistra, oppure proseguire ancora un poco sul sentiero 8…”

Si sale, dunque, il “ripido canale” (che all’inizio ha l’aspetto di un anfiteatro), meglio se si segue una traccia sotto le rocce al suo margine sinistro; giunti al limite superiore dell’anfiteatro, si traversa da sinistra a destra su una traccia un po’ esposta che porta al filo di cresta al di sopra dell’impercorribile sperone sottostante. Sul versante opposto a quello di provenienza spicca, poco sotto, un vertiginoso gendarme a forma di dente (da cui il nome proposto di Dente dei Colombi) che si alza per poco più di due metri, verticale e liscio, sulla selletta a monte. A tale selletta si può giungere scendendo a corda per una decina di metri; un sistema di rampe espostissime che porterebbero fin laggiù presenta un’interruzione breve ma troppo pericolosa. Sull’orlo della cima del gendarme – piatta, stretta e spiovente – si trovano ora due sassi a mo’ di ometto, a segnalare il punto massimo toccato con le mani alzandosi sulle punte dei piedi, da chi scrive e i suoi amici Paolo Mazzoni e Silvano Rossi.

Fatta o no la digressione al Dente dei Colombi, si rimonta ora il filo di cresta e si affronta dopo pochi metri un salto che deve essere superato nella sua larga rientranza centrale, dove si salgono rocce quasi verticali ma solide per diversi metri di II. Più su, un altro salto non affrontabile direttamente deve essere aggirato a sinistra su erbe ripide finché una bella cengia verso destra non riporta sul filo. Riunitisi alla variante, proveniente da sinistra, descritta come itinerario principale nel libro, si sale un po’ sulla destra un altro cospicuo rilievo roccioso e poi si prosegue senza difficoltà fino a un salto di roccia scura e alla sella situata a monte (1130 m c., h 1.30/2.15): qui inizia la cengia O del Balzo Nero.

N.B. – Al di sopra di tale sella la cresta O è facile fino al termine: ne consegue che l’inizio della cengia è raggiungibile anche scendendo dalla cima del Balzo Nero. Può anche darsi che la si possa raggiungere dalla via normale tra i Piani e la cima (senza bisogno, cioè di guadagnare e poi perdere quota passando dalla cima), dal momento che i pendii interposti sembrano agevoli: ma è un’ipotesi non verificata sul terreno da chi scrive.

EE (II), dislivello 520 m, h 2.15.

Cengia Ovest del Balzo Nero

Dalla sella a 1130 m c. della cresta O si attraversano in orizzontale verso destra (S), seguendo alcuni ometti, pendii erbosi non troppo ripidi, oppure si scendono all’inizio alcuni metri per portarsi su una visibile traccia sottostante più marcata; in ogni caso si giunge in breve ad affacciarsi su un largo invaso ghiaioso una ventina di metri al di sopra di un inconfondibile piccolo torrione dall’aspetto crollante, sotto il quale l’invaso si restringe trasformandosi in un canale roccioso ertissimo. Si attraversa l’invaso, che in alto è sbarrato da fasce rocciose, seguendo una facile traccia tra le ghiaie e poi tra erba e roccette, e se ne esce su pendii erbosi al cui bordo inferiore la traccia, ora più evidente, traversa in orizzontale alquanto esposta appena al di sopra di salti verticali; dopo un ultimo tratto assai esile e scabroso si raggiunge un pulpito su una costola (ometto).

N.B. – Nel tratto tra l’invaso e la costola con ometto si possono salire liberamente, su erbe ripide ma senza speciali difficoltà, i pendii sovrastanti fino a uscire sulla cresta sommitale del Balzo Nero tra la sella a 1277.4 m (con croce e lapidi in ricordo di un caduto) e la quota 1292.3 m, avendo cura di evitare sia, a sinistra, le già citate fasce rocciose che sbarrano il largo invaso sia, a destra, la cresta rocciosa (sulla quale in basso si trova il pulpito con ometto) che fa capo a tale quota.

Dal pulpito con ometto si scende qualche metro fino a individuare una traccia che verso sinistra va ad attraversare in quota un suggestivo anfiteatro roccioso; dopo una costola si attraversa un canale erboso e si va a raggiungere l’ennesima dorsale rocciosa; la si risale fino a una bella cengia che permette di entrare, verso destra, in un canale che in alto fa capo alla Sella degli Scappi; lo si percorre direttamente oppure, dopo averlo attraversato, si risalgono facilmente i meno ripidi pendii sul lato opposto. In ogni caso si giunge alla Sella o pochi metri a valle (1245 m c., h 0.45).

EE, dislivello 150 m, h 0.45. L’orientamento è facilitato da ometti e segni rossi.

Cengia Est del Balzo Nero

Bollettino della Sezione Fiorentina del CAI, 1922 n. 3-4

Escursione al Balzo Nero (m. 1315)

(18-19 Luglio 1922)

Dal contrafforte che si parte dallo spartiacque appenninico all’Alpe delle Tre Potenze, e che segna il primo tratto del confine tra le provincie di Lucca e di Firenze, si stacca all’ultimo una cresta rocciosa e frastagliata, in direzione complessiva nord-sud, che nel punto più alto, cioè all’estremo nord, prende il nome di Balzo Nero. La sua posizione isolata in una regione inospitale, fuori dalle vie comunemente battute dai turisti, spiega la poca notorietà di questa bella ed interessante montagna. La Guida del Touring ne indica, per chi venga da Cutigliano, la facile salita per i pendii erbosi che dal nord conducono direttamente alla cima; ma a noi interessava giungervi dal sud, percorrendo l’intera cresta rocciosa, il cui elegante profilo attrae da lungi il passeggero amante della montagna.

Giungendo da Firenze, arrivammo la sera del 18 luglio a Vico Pancellorum, grossa borgata alpestre, ove pernottammo. La mattina del 19, dopo l’alba, muovemmo da Vico, salendo prima obliquamente per la mulattiera, poi direttamente per pendii sassosi fino a raggiungere la punta del M. Alto [forse l’attuale q. 1134.9 m], con cui incomincia la cresta rocciosa. Seguimmo la cresta fin oltre la q. 1203 [attuale M. Alto, 1198.5 m]; indi ci calammo nella ripida parete orientale per girare una profonda incisione [la Fessa]; e, traversato un canalone pieno di detriti [la Rave degli Scappi], con piacevole arrampicata afferrammo di nuovo la cresta subito dopo la q. 1255 [q. 1253.9 m, subito a valle della Sella degli Scappi], per seguirla ormai fino alla cima. Sulla vetta, la robusta roccia calcarea che costituisce l’intero massiccio prende la forma di grossi blocchi di un colore nerastro dovuto in parte ad infiltrazioni carboniche, in parte a rivestimento di licheni.

Il pastore di Vico, Giovanni Barsanti, che ci accompagnò, ci disse non risultargli che il nostro percorso fosse già stato compiuto da altri turisti.

La discesa fu effettuata per i pendii erbosi al nord della vetta, cosparsi di maestosi faggi secolari; indi per la mulattiera che attraversa il contrafforte tra il M. Caligi e M. Piastra scendemmo ai Casotti di Cutigliano.

Consigliamo vivamente questa escursione a quanti ricercano le bellezze recondite dei nostri paesaggi montani.

Prof. Enzo Bonaventura, del C.A.I. di Firenze

Renata Calabresi, Jolanda Cividalli, Mario Volterra della SUCAI Firenze